3 - Choix du système de chauffage

Ce petit guide se propose de donner au lecteur quelques indications sur différentes solutions en matière de chauffage domestique. Je l'ai voulu informatif et évolutif même si je ne prétends pas épuiser ici ce vaste sujet.

A l'aube des années 2000, ce guide (rédigé en 1998) s'est brusquement trouvé dépassé. Force est de constater que depuis sa publication, bien des choses ont changé et continueront de changer. Nous traversons en effet une nouvelle crise énergétique d'une ampleur sans doute beaucoup plus grande que celles consécutives aux deux premiers chocs pétroliers (1973, 1979).

Le premier de ces chocs marque la fin des "trente glorieuses", période durant laquelle les pays du Nord ont connu une croissance exceptionnelle avec l'avènement de la consommation de masse. A cette époque, l'illusion d'une croissance infinie constituait encore un moteur puissant, très énergétivore et peu soucieux de l'environnement. Aujourd'hui, à la hausse du pétrole s'ajoute une prise de conscience de l'influence possible sur le climat de l'activité humaine, notamment dans l'industrie, le transport et le chauffage. Des solutions existaient sans doute, mais pas encore l'intérêt de les développer.

Après une petite période de flottement, les industriels du chauffage, restés un long moment sceptiques face à un changement de marché aussi radical que rapide, commencent à réagir. Ils proposent désormais une panoplie complète de produits tendance. Ce revirement s'est opéré au profit des énergies renouvelables et au détriment des énergies fossiles, du fioul notamment. Chaudières à condensation, pompes à chaleur, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, générateurs à biocombustible et autres puits canadiens viennent enrichir leur offre. Mais proposer n'est pas maîtriser. Même à marche forcée, il reste encore un peu de chemin à parcourir avant que la filière soit tout à fait opérationnelle.

D'autant que bien des incertitudes demeurent. Qui peut prédire à coup sûr ce que sera le marché de demain ? Quelle sera la pertinence de cette nouvelle offre dans le futur ? Quel est l'impact réel des incitations fiscales, leur durée, leur ampleur ? quel sera le prix du baril de pétrole en 2010 ou en 2015 ?

1 - Les différents modes de chauffage

1.1 - La transmission de chaleur Haut de page

Depuis que l'homme est sur terre, il a toujours cherché à se préserver des rigueurs du climat. En se couvrant, d'abord, en se réchauffant ensuite dès qu'il a pu maîtriser le feu. De cette époque lointaine à aujourd'hui, d'innombrables solutions ont été recherchées et trouvées pour parvenir à produire et distribuer de la chaleur.

La chaleur se transmet par convection, rayonnement ou conduction.

La convection

On réchauffe l'air. La convection est soit naturelle (l'air chaud monte) soit forcée. L'échange se fait au moment où l'air passe dans l'élément chauffant. Il s'agit donc de faciliter la circulation de l'air. Dans le cas d'un convecteur électrique, par exemple, la convection est naturelle. La carrosserie constitue la cheminée de convection et la résistance électrique est l'élément chauffant situé en partie basse de l'appareil. La diffusion de l'air réchauffé se fait par le haut. Lorsque la convection est forcée l'air est "tiré" ou pulsé par un ventilateur. L'élément chauffant est bien entendu disposé dans le flux d'air. Que la sortie d'air se fasse par le haut ou par le bas de l'appareil (cas d'un accumulateur électrique par exemple) importe peu. On peut noter qu'il existe un rayonnement résiduel dû à l'échauffement de la carrosserie.La conduction

L'échange se fait par contact. On parle de conductivité thermique. Dans le cas d'une chaudière, par exemple, le corps de chauffe monte en température grâce au brûleur. Ainsi réchauffé, il transmet à l'eau qui l'entoure la chaleur produite. Ici, intervient la notion de rendement. En effet, plus l'échange est important, meilleur est le rendement. La chaleur qui ne s'échange pas part en fumée. Il en résulte que plus la température des fumées est basse, meilleur est le rendement.Le rayonnement

Il s'agit du rayonnement infrarouge. On réchauffe les masses (individus, sol, murs et objets), indépendamment de la température de l'air. On assimile souvent ce mode de chauffage à l'effet du soleil. Tout corps chauffé émet un rayonnement infrarouge. Les rayons infrarouges constituent une partie du spectre électromagnétique. La longueur des ondes émises varie en fonction de la température du corps émetteur. Dans la pratique, cependant, on transige souvent, du fait des contraintes (encombrement notamment), entre rayonnement et convection. Les radiateurs, appareils traditionnels de chauffage, en sont un bon exemple. Ils transmettent une partie de la chaleur qu'ils reçoivent par rayonnement, mais également par convection. Il faut savoir que le simple fait d'ajouter des ailettes (qui favorisent la convection) à un appareil, augmente sa puissance (capacité d'échange).

1.2 - Le chauffage central Haut de page

En premier lieu, le chauffage peut être central ou non. Un système de chauffage est dit central, lorsque la chaleur est produite à un endroit donné (une chaufferie, par exemple) avant d'être distribuée dans d’autres pièces.

La chaleur est produite par un générateur (chaudière, pompe à chaleur par exemple) qu'il faut alimenter en combustible et qui chauffe l'eau du circuit de chauffage. Celle-ci est ensuite dirigée vers les émetteurs de chaleur (radiateurs, plancher chauffant), via le réseau de distribution, et revient, plus ou moins refroidie, vers le générateur. Celui-ci transforme en chaleur l'énergie qui lui est fournie. Les émetteurs transmettent à l'ambiance (par rayonnement et convection) la chaleur qu’ils reçoivent .

Générateur et émetteurs sont indissociables. Autrement dit, une chaudière ne sert à rien sans radiateurs (ou plancher chauffant), de même que des radiateurs ne servent à rien sans chaudière.

Dans le cas d'un plancher chauffant, les tuyaux, associés à la masse de la chape en béton, servent en même temps d'émetteurs.

Schéma type d'une installation de chauffage central avec production d'eau chaude sanitaire

source : centre d'information sur le mazout.

1.3 - Tableau (non exhaustif) des systèmes de chauffage centralisés

Haut de page

|

Solutions matérielles |

|||

|

Production de chaleur |

Émission de chaleur |

Énergie |

Restitution de la chaleur |

| Chaudière |

Radiateurs

Plancher chauffant |

Fioul, gaz, bois, électricité |

Convection/rayonnement

Rayonnement |

| Système de climatisation multisplit (inverter ou classique) | Terminaux de soufflage | Electricité | Convection forcée |

| Capteurs solaires associés à une chaudière et/ou un ballon tampon |

radiateurs

plancher chauffant |

Solaire + énergie complémentaire (électricité, fioul, gaz) |

Convection/Rayonnement

Rayonnement |

| Foyer insert associé à un réseau de distribution d'air chaud | Terminaux de soufflage (bouches) | Bois | Convection forcée |

| Chaudière à air pulsé |

réseau

de gaines

bouches de soufflage |

Gaz, fioul | Convection forcée |

| Pompe à chaleur (récupération de calories dans l'eau, le sol ou l'air) | plancher chauffant (de préférence) | Electricité | rayonnement |

|

|

|

|

|

|

|

Chaudières de chauffage central |

Radiateurs de chauffage central |

1.4 - Le chauffage non central

A l'inverse, un système est décentralisé lorsque production et diffusion de chaleur se font dans la même ambiance. Chaque appareil doit être alimenté en combustible (bois, charbon) ou en énergie (électricité, gaz). Poêles, convecteurs électriques et foyers inserts entrent dans cette catégorie. On parle d'appareils indépendants ou autonomes.

Dans la mesure où une installation de convecteurs électriques

est réalisée par l'addition d'appareils indépendants,

elle ne constitue pas un chauffage central.

1.5 - Tableau (non exhaustif) des systèmes de chauffage décentralisés

|

Solutions matérielles |

||

|

Production et émission de chaleur |

Énergie |

Restitution de chaleur |

| Convecteurs

Panneaux rayonnants Accumulateurs Câble chauffant, film chauffant |

Électricité | Convection

Rayonnement/convection Convection forcée Rayonnement |

| Climatisation à détente directe Compresseur/ Unité de traitement d'air (type monosplit) | Électricité | Convection forcée |

| Poêles | bois, fioul, charbon | Rayonnement/convection |

| foyers inserts | Bois | Rayonnement/convection |

|

|

|

|

Panneau rayonnant électrique |

Foyer insert |

1.6 - Un mot sur les pompes à chaleur

La pompe à chaleur est le seul appareil capable de restituer plus d'énergie qu'il en consomme. On parle de COP (coefficient de performance) pour mesurer la performance d'une pompe à chaleur. Il y a deux grandes familles de PAC (pompes à chaleur) : les pompes aérothermiques(de type : air/eau, air/air - où le premier membre constitue le "réservoir" gratuit de chaleur; le deuxième est le vecteur de restitution) et les pompes géothermiques (de type : eau/eau, sol/sol, sol/eau). Les premières puisent les calories (gratuites et renouvelables) dans l'air et les secondes dans l'eau ou le sol. Ces calories sont ensuite transférées, grâce à un circuit frigorifique constitué de deux échangeurs et d'un compresseur, à un circuit de chauffage. De plus, lorsqu'il est réversible, il fournit de la fraîcheur durant les périodes chaudes.

Sans entrer dans les détails, on peut dire que les pompes géothermiques sont plus performantes mais plus chères (à l'installation) que les pompes aérothermiques.

En France, le marché de la pompe à chaleur connaît un véritable regain depuis le début des années 2000. En outre, il existe, à l'heure actuelle, de fortes incitations fiscales pour ce type d'équipement. Un nouveau chapitre y sera consacré prochainement. En attendant, vous trouverez un guide fort bien fait à ce sujet sur le site de l'Adème http://www.ademe.fr.

2 - Les énergies utilisables Haut de page

Pour produire de la chaleur, une installation a besoin d'énergie. La chaleur sera ensuite acheminée vers des émetteurs chargés de la diffuser (cas d'un chauffage central avec des radiateurs).

Pour produire cette chaleur, il faudra choisir parmi

différentes

énergies :

L'électricité,

Le gaz naturel ou propane,

Le fioul,

Le charbon,

Le bois (biomasse),

Le soleil,

2.1 - L'électricité Haut de page

Cette énergie se caractérise par sa souplesse d'utilisation : elle ne nécessite pas de stockage, pas de combustion (soit un rendement de 100 %) et pratiquement pas d'entretien. Le paiement a lieu après consommation. De plus, elle offre une sécurité d'utilisation importante, il n'y a en effet pas de risques de mauvaise combustion ou d'explosion.

En revanche, l'électricité est une énergie coûteuse et des précautions d'utilisation sont nécessaires si l'on veut éviter les mauvaises surprises au moment de régler sa facture. Il convient d'avoir une très bonne isolation et, de préférence, un système de chauffage performant (par rayonnement, accumulation et une bonne programmation).

Outre un coût du kwh élevé, l'inconvénient du chauffage électrique est que l'on ne peut pas opter pour une autre énergie sans avoir à refaire toute l'installation. A moins d'avoir opté pour une chaudière électrique ou une pompe à chaleur.

A première vue, l'électricité ne pollue pas. Il n’y a pas de combustion, donc pas de rejets dans l'atmosphère. Il ne faut cependant pas oublier que la part du nucléaire dans la production d’électricité est actuellement de l'ordre de 75 % (elle devrait baisser à l'horizon 2020, selon les scénarios, à un niveau de 60 à 70%). De même, on ne peut ignorer que le risque d'une catastrophe nucléaire majeure n'est pas nul. Tout comme restent posés les problèmes liés à l'entreposage des déchets radioactifs (et ce, pour quelques milliers d’années…).

Les énergies fossiles

L'utilisation du gaz, naturel ou propane, progresse régulièrement. Il est distribué grâce au réseau pour le premier et stocké pour le second. Les réserves sont suffisantes, au plan mondial, pour couvrir les besoins des 60 prochaines années. Et tous les gisements n'ont pas été découverts. L'entretien est moins lourd qu'avec d'autres énergies fossiles. Son prix suit l'évolution du prix du pétrole et le propane est sensiblement plus cher que le gaz naturel.

Les perspectives laissent également entrevoir des

réserves

suffisantes pour couvrir les besoins du prochain

demi-siècle.

L'utilisateur doit disposer d'un moyen de stockage enterré

ou "hors sol". L'entretien est un peu plus lourd qu'avec le gaz. En

revanche,

le risque d’explosion est inexistant.

A l'heure actuelle, ces deux énergies présentent deux incovénients majeures : un coût croissant et une contribution au réchauffement climatique. Les performances des chaudières modernes permettent, cependant, d'améliorer de façon notable la combustion et donc de diminuer sensiblement consommation et émissions polluantes.

Couramment utilisé dans les années 60, le charbon n'est plus concurrentiel aujourd'hui. L'offre matérielle est de surcroît assez limitée. Cependant, les réserves de charbon, au plan mondial, sont importantes. Elles sont susceptibles de couvrir les besoins des deux prochains siècles. Le charbon pourrait prendre le relais des autres énergies fossiles. Cependant, au même titre que les énergies précitées, son utilisation et son exploitation ne sont pas neutres sur l'environnement.

Les énergies renouvelables

Le bois compte parmi les énergies renouvelables et a le vent en poupe. Son bilan en en matière d'émissions de gaz à effet de serre est neutre. En effet, "sa combustion dégage dans l'atmosphère la même quantité de CO² que celle absorbée lors de sa croissance".

C'est une énergie "chaleureuse". En effet, quoi de plus convivial qu’un feu de cheminée. Mais quelle corvée lorsque que l'on doit s'en occuper quotidiennement pendant la saison froide. C'est sans doute là le principal inconvénient de ce combustible : les interventions manuelles sont obligatoires et régulières (chargement du poêle ou de la chaudière et enlèvement des cendres). Pas de problème, si on du courage et/ou des hectares de bois de chauffage à sa disposition.

En outre, le bois de chauffage est un combustible dont les performances sont très variables en fonction de la nature du bois et du degré de séchage (au moins un an à l'air libre).

Granulés et plaquettes, récemment apparus sur le marché, peuvent constituer une bonne alternative au bois. Associant, à la fois, chargement automatique, grâce à un système de vis sans fin, et pouvoir calorifique stable ils gomment les désagréments précités. Cependant, ces déclinaisons réclament un matériel spécifique encore onéreux

Au même titre que pour les pompes à chaleur et le solaire les biocombustibles bénéficient d'un crédit d'impôt de 50 %.

2.6 - L'énergie solaire Haut de page

Cette énergie est séduisante.

Elle a cependant "l'inconvénient " d'être gratuite, ce qui n'a pas

jusque là incité les industriels de

l'énergie à chercher des solutions innovantes dans ce domaine. On peut

le

comprendre

et malgré tout le déplorer. Car, outre sa

gratuité,

cette source d'énergie est non polluante et

inépuisable.

Rattrapés par le réchauffement climatique, les

différents acteurs de ces filières

évoluent.

Pour l'heure, le solaire doit être associé

à une énergie

complémentaire.

Des solutions matérielles existent, mais l'investissement

reste

lourd comparé à des solutions plus classiques. A

noter

cependant,

qu’une fois installé, ce système ne

requiert

pratiquement

pas d'entretien.

On distingue deux façons de capter le rayonnement solaire : le solaire thermique et le solaire photovoltaïque.

Sur ce sujet, le lecteur consultera avec profit le site de l'association Ciele : www.ciele.org

"Sur la terre, le soleil est la source fondamentale d'énergie, car toutes les autres sources (charbon, gaz, pétrole, vent, etc.) en découlent. L'utilisation directe de l'énergie solaire semble donc être l'un des moyens de remédier à l'épuisement progressif des ressources actuelles en énergies et de répondre à l'augmentation des besoins énergétiques des sociétés industrielles et des pays en voie de développement." (Dictionnaire de langue française, Hachette 1990). A méditer...

2.7 - Tableau non exhaustif des pouvoirs calorifiques de différentes énergies Haut de page

|

Énergie |

Unité |

Energie restituée en kwh |

Rendement |

| Électricité | kw | 1 | 100 % |

| Électricité (pompe à chaleur) | kw | Aérothermie : 2,5 à 3,5 Géothermie : 3 à 5,5 |

250% à 350 % 300% à 550 % |

| Fioul | litre | 10 | 80 à 90% |

| Gaz naturel | kw | 1 | 80 à 90% |

| Gaz propane | kg | 12,88 | 80 à 90% |

| Granulés | kg |

~ 5300 | |

| Bois sec | m3 (stère) | ~ 2500 | 65 à 80% |

3 - Choisir son système de chauffage Haut de page

Les critères de choix

Ils sont principalement les suivants :

Du système le plus "rustique" au plus sophistiqué, il existe une grande variété de possibilités. Aussi me limiterai-je dans le tableau ci-dessous aux systèmes les plus courants. Soit, tout de même, 12 possibilités différentes en combinant les solutions énergétiques et matérielles.

3.1 - Tableau des systèmes de chauffage les plus courants Haut de page

|

Solutions matérielles |

|||

| Système | Énergie | Production de chaleur | Émission de chaleur |

| Centralisé | Fioul, gaz, bois | Chaudière | Radiateurs

Plancher chauffant |

| Centralisé | Electricité | Pompe à chaleur | Plancher chauffant |

| Décentralisé | Electricité |

Convecteurs, panneaux

rayonnants Câble chauffant, film chauffant |

|

3.2 - Le coût d'installation Haut de page

Il comprend l'achat du matériel et son installation. Ce critère est, a priori, objectif, à condition de comparer des systèmes aux performances voisines.

Avec une même énergie, le coût peut varier du simple au triple (voire plus) selon que le choix se porte sur une formule de base ou une plus élaborée. Par exemple, une installation comprenant un câble chauffant dans le sol associé à des panneaux radiants sera plus chère qu’une installation de convecteurs. Le confort sera cependant bien meilleur avec la première solution.

Dans ces conditions, il est clair que si on compare une configuration de base en chauffage électrique (convecteurs + chauffe-eau électrique, par exemple) avec une configuration sophistiquée en chauffage fioul (chaudière basse température avec production d'eau chaude sanitaire + plancher chauffant), le rapport sera de 1 à 4 en termes de coût d’installation en faveur du chauffage électrique. Ce rapport risque fort d'être inverse en termes de confort d'utilisation. Ces systèmes par trop hétérogènes rendent donc délicate toute tentative de comparaison objective.

Avant de sélectionner des matériels, il vous faut déterminer la puissance à installer. Estimer la puissance de votre chauffage à installer.

On ne choisit pas forcément une installation de chauffage "pour la vie", mais savoir a priori pour combien de temps on investit dans une installation est un point important. Là, deux approches sont possibles :

1 - Diviser l'investissement par le nombre d'années d’utilisation afin de

ramener l'investissement à un coût annuel peut s’avérer être une approche

pertinente (exemple : un système qui vaut 20 000 €, qui doit durer 20 ans et qui procure

un bon confort ne coûte "que" 1000 € par an, hors consommations énergétiques).

2 - Prévoir un nouvel investissement pour l'année

n +

x et se constituer un capital en conséquence (exemple :

acheter

un chauffage économique pour 7 ans, ce qui permet

d'acquérir

une installation plus sophistiquée par la suite).

3.3 - Le coût d'utilisation Haut de page

Il comprend le prix de l'énergie

consommée et

le coût d'entretien des appareils de chauffage.

Ce critère est sans doute le plus facile à

évaluer.

En effet, les besoins thermiques d'un bâtiment ne sont pas

fonction

de l'énergie utilisée. A partir du moment

où on est

capable d'estimer sa consommation annuelle, en kwh, il suffit de

dresser

un tableau de comparaison prenant en compte le prix de chaque

énergie

(rendement compris. Exemple : consommation annuelle (Kwh) x prix

de l'énergie x rendement de

l'installation). Estimer

votre consommation annuelle.

En ce qui concerne le rendement, voir le "Tableau non exhaustif des pouvoirs calorifiques de différentes énergies".

3.4 - Le confort d'utilisation Haut de page

Le critère esthétique ou "confort visuel" et olfactif

- Il touche à la discrétion de l'installation.

- Les appareils sont-ils apparents ?

- Sont-ils standard ou décoratifs ?

- Le stockage est-il visible ?

- Y a-t-il des odeurs inhérentes au système de chauffage ?

- ...

Le bien-être

Ici intervient la sensation de confort. Le confort thermique est sans doute l'élément prépondérant, mais on peut également prendre en compte le confort acoustique. La sécurité joue aussi un rôle non négligeable dans la sensation de confort.Notions de confort thermique :

"Le confort thermique est d'abord un phénomène physique soumis à une faible part de subjectivité.

La température du corps humain se situe à environ 37°C. Cette température est le résultat de la production de chaleur interne et les conditions d'échanges entre le corps et l'ambiance.

Le confort est obtenu quand l'ambiance est telle que les mécanismes de régulation (circulation sanguine, sudation) sont peu sollicités."Les paramètres d'humidité et de vitesse de l'air comptent également dans la notion de bien-être, du ressenti. Ainsi, on considère comme optimaux un taux d'humidité relative de 50% et une vitesse d'air comprise entre 0,15 et 0,25 m/s.

- Quelle est la température de confort : 16, 19 ou 25°C ?

- Préfère-t-on une restitution par rayonnement ou convection ?

- Le système dessèche-t-il l'air ?

- Quel est le niveau sonore de l'installation ?

- Y a-t-il des risques d'explosion ?

L'utilisation

Il s'agit de répertorier les contraintes d'utilisation ou au contraire la commodité du système.

- Faut-il faire le plein ?

- Quel degré d'automatisation désire-t-on ?

- Quel entretien faut-il assurer (fréquence de ramonage, etc.) ?

Convenons-en, ces critères sont subjectifs. A chacun donc d'établir son propre cahier des charges.

4 - l'environnement complémentaire

4.1 - La production d'eau chaude sanitaire Haut de page

La production d'eau chaude sanitaire est un élément déterminant du confort. On ne conçoit plus, en effet, d'installation sans prendre en compte la production d'eau chaude. La production d'eau chaude est soit instantanée, soit accumulée, associée à la production de chaleur ou indépendante.

L'eau chaude instantanée (gaz et plus rarement électrique)

Dans ce cas, il n'y a pas de stockage, l'eau chaude est produite à la demande mais la quantité produite est limitée par la puissance du générateur (exemple : 11 l/mn à 45°C pour une chaudière gaz de 22 kW). Ainsi, il est pratiquement impossible de tirer simultanément de l'eau chaude en plusieurs points. Cette solution très courante il y a encore quelques années du fait de son coût économique à l'achat, ne s'avère plus pertinente à l'heure actuelle.

Ce principe n'existe quasiment pas dans une installation neuve. Et pour

cause ! Lorsque l'on doit s'équiper, choisir une chaudière

n'offrant qu'un seul service (le chauffage) et un appareil indépendant

pour la production instantanée d'eau chaude n'a pas vraiment de

sens.

L'eau chaude accumulée

Elle est en général la meilleure garantie d'une production abondante et donc confortable.

Préparateur ECS associé

à la production de chaleur

C'est l'eau de la chaudière (du système de chauffage) qui va réchauffer, grâce à un échangeur, l'eau sanitaire stockée dans un ballon. Le ballon est soit solidaire de la chaudière soit séparé. Paradoxalement, dans ce dernier cas on parle de préparateur indépendant. Or, on voit bien que par définition il ne l'est pas.

L'eau chaude est toujours stockée dans un ballon et le réchauffage

de l'eau est assuré soit par une résistance électrique

soit par un petit brûleur à gaz situé à la base

de l'appareil.

Nota : entre parenthèses figurent les énergies

le plus couramment associées au système de production d'eau

chaude sanitaire décrit.

4.2 - L'isolation thermique Haut de page

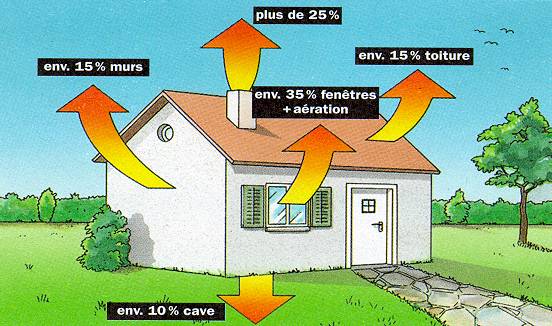

L'isolation thermique est indispensable et doit être traitée avec soin. Elle sert à limiter les déperditions d'un bâtiment. Les sources de déperditions sont multiples comme le montre le dessin ci-dessous. Elles sont dynamiques (fuites par les joints d'étanchéité ou par le renouvellement d'air) ou statiques (fonction de la conductivité thermique des matériaux : plus la conductivité est faible, meilleur est l'isolant).

Les besoins thermiques dépendent du degré d'isolation, plus on isole, moins on utilise d'énergie pour combattre les déperditions.

Il ne faut pas pas perdre de vue cependant que plus on tend vers une "'isolation parfaite ", moins le gain est important et plus cela coûte cher. Il y a lieu, là aussi, de trouver le bon compromis. En matière d’isolant le bon produit est celui qui a vraiment été conçu pour ça.

Là aussi, les possibilités sont nombreuses. On peut citer quelques-uns des matériaux isolants les plus couramment utilisés : laine de verre, laine de roche, polystyrène plus ou moins expansé, polyuréthane et maintenant des isolants naturels comme le chanvre, le liège, les plumes...

Source : centre d'information sur le mazout

4.3 - La ventilation mécanique Haut de page

La ventilation des habitations est obligatoire. Elle est la conséquence

directe de l'isolation. En effet, lorsqu'on isole un bâtiment, on

le rend étanche dans la mesure où on diminue au maximum les

fuites parasites. Dès lors, il devient indispensable de ventiler.

Faute de quoi, on risque de se retrouver rapidement dans une ambiance polluée

et saturée d'humidité.

La ventilation est soit mécanique, soit naturelle. D'un point

de vue économique, la ventilation naturelle ne coûte quasiment

rien à l'installation (hormis quelques grilles de ventilation).

Malheureusement, ce système est sans contrôle. Et à l'usage, l'économie de

départ a vite fait de s'envoler par ces grilles. De fait, on peut se demander à

quoi sert une isolation très performante si on est incapable de contrôler les

fuites liées au renouvellement d’air. Ne trouve-t-on pas, dans de nombreux

logements, les grilles de ventilation obturées en hiver (autant pour des raisons

d'économie que de confort, d'ailleurs) ?

4.4 - La régulation Haut de page

C'est un élément de confort. Son but est d'automatiser

l'installation et de dégager ainsi l'utilisateur de toute manipulation.

La régulation est au chauffage ce que le verrouillage centralisé

ou l'ouverture électrique des vitres sont à l'automobile.

Ce n'est pas indispensable, mais quand on l'a...

La régulation, grâce à sa sonde extérieure,

anticipe les conditions climatiques et règle l'installation de chauffage

en conséquence. C'est donc également une source d'économie

dans la mesure où il y a adéquation entre besoins de chauffage

et puissance fournie. Ce résultat est quasiment impossible à

atteindre manuellement. De plus, la programmation permet de régler

les températures de confort et d'abaissement en fonction des périodes

de présence.

![]()

- L'info du chauffage Internet - © 1998 - 2008 Tous droits réservés